15 January 2026 oleh bali

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 melalui penyelenggaraan Sidang Paripurna ke-6 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/01/2026).

Sidang dibuka melalui agenda Pembukaan Masa Sidang yang menggarisbawahi sejumlah isu strategis terkait arah kebijakan nasional dan kepentingan daerah.

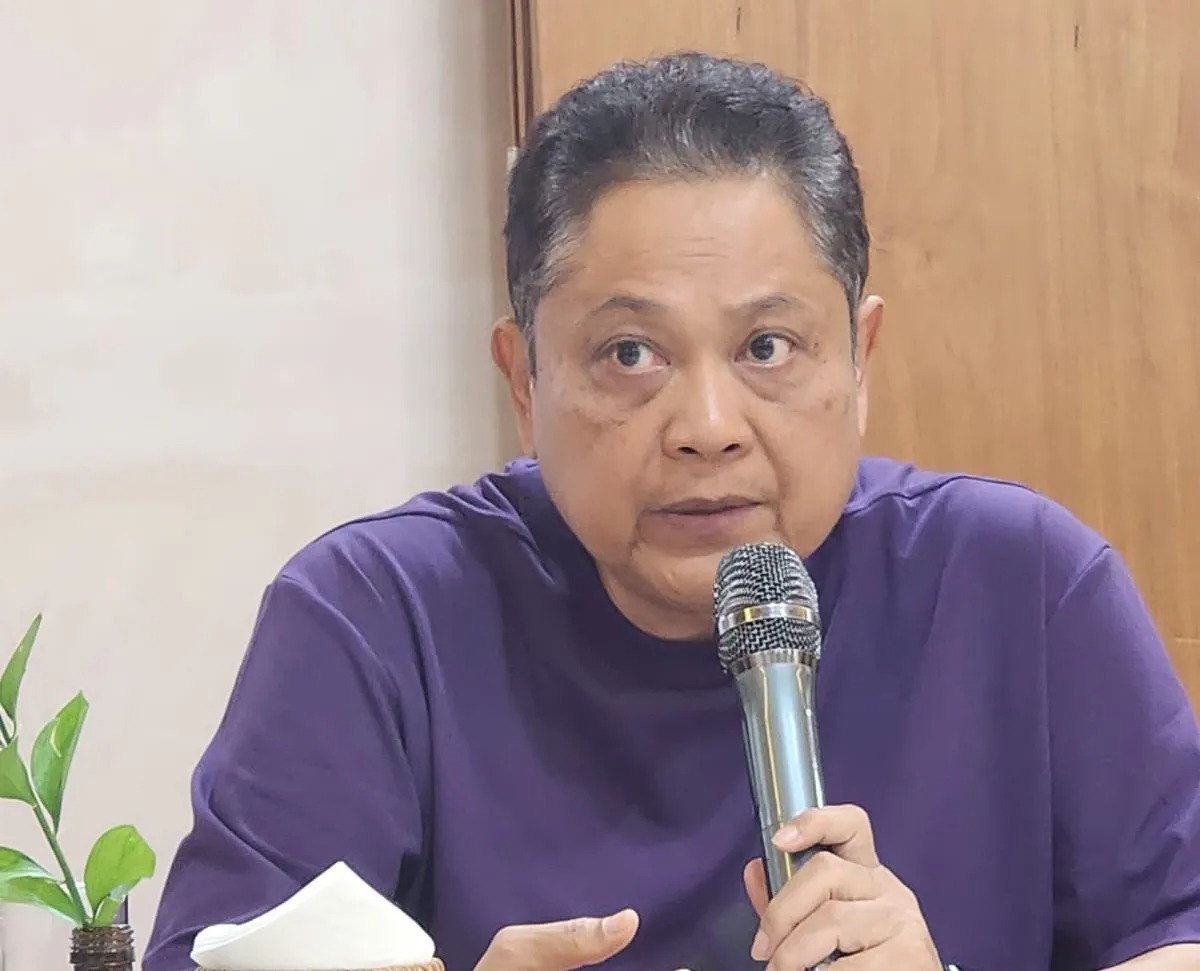

Dalam pengantarnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan pentingnya penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi krisis iklim yang memberikan dampak signifikan terhadap wilayah pesisir dan daerah rawan bencana.

Sultan juga menyoroti pentingnya penguatan posisi strategis Indonesia pada pasar global melalui keanggotaan BRICS dan OECD. “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan OECD harus didukung melalui percepatan hilirisasi daerah, perluasan pasar ekspor, serta penguatan kapasitas UMKM berbasis digital agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh daerah,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga untuk memastikan proses perumusan kebijakan nasional berjalan secara terintegrasi, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Sultan menegaskan, “Kolaborasi antara pusat dan daerah perlu diperkuat agar kebijakan nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya

Pada sesi laporan hasil penyerapan aspirasi , anggota DPD RI asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, S.Ikom menyampaikan laporan dari seluruh daerah pemilihan.

“Laporan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan prioritas di berbagai daerah terkait isu ketahanan daerah, tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan kebijakan ekonomi nasional terhadap kepentingan daerah. Kesamaan tersebut mencerminkan adanya harapan agar pemerintah pusat memberikan afirmasi yang lebih kuat kepada daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional”, ujarnya

Berbagai isu yang mengemuka antara lain penguatan pelayanan publik melalui reformasi layanan keimigrasian dan penataan wilayah kerja, percepatan administrasi kependudukan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan regulasi digital melalui implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Di saat yang bersamaan, isu pemasyarakatan dan perlindungan sosial turut menjadi perhatian, khususnya terkait persoalan overkapasitas lapas, keterbatasan layanan kesehatan, serta kebutuhan penguatan pembinaan dan sistem reintegrasi sosial bagi warga binaan agar mampu beradaptasi kembali ke masyarakat.

Laporan daerah juga menyoroti urgensi penguatan mitigasi bencana, pemulihan lingkungan hidup, serta penegakan hukum kehutanan dalam merespons meningkatnya risiko bencana alam dan krisis ekologis. Pada sektor ekonomi daerah, laporan menekankan pentingnya afirmasi UMKM dalam pasar digital, penguatan keadilan fiskal, serta konsistensi kebijakan investasi agar sejalan dengan perlindungan ekologis dan kepentingan daerah.

Sektor kebudayaan memperoleh perhatian melalui isu pelestarian bahasa daerah, yang dinilai membutuhkan dukungan regulasi, pendanaan, dokumentasi, serta penguatan kelembagaan sebagai bagian dari pelindungan identitas dan kekayaan budaya nasional.

Seluruh laporan hasil reses daerah pemilihan menyampaikan rekomendasi strategis yang relatif selaras meliputi penguatan koordinasi lintas sektor dan pusat–daerah, penataan kelembagaan dan layanan publik, penguatan literasi digital dan kependudukan, integrasi mitigasi bencana dan pemulihan lingkungan hidup, afirmasi ekonomi daerah dan UMKM, serta pelindungan kebudayaan dan bahasa daerah melalui instrumen hukum dan skema pembiayaan yang memadai. Keselarasan rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa isu-isu daerah memiliki irisan kuat dan dapat dijadikan basis konsolidasi bagi penyusunan agenda kebijakan nasional ke depan.

Senator asal Aceh Sudirman Haji Uma menyoroti efektivitas Satgas Bencana yang dibentuk melalui Peraturan Presiden. dirinya menilai keberadaan satgas tersebut kurang optimal karena tidak adanya dukungan anggaran yang memadai.

“Saya mendorong pimpinan dan lembaga untuk bersikap lebih tegas terhadap keberadaan Satgas Bencana, karena tanpa kewenangan eksekusi dan dukungan anggaran yang memadai, satgas tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal,” ujarnya.

Menanggapi pandangan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan bahwa Satgas Bencana berada dalam ranah kewenangan DPR, khususnya terkait aspek anggaran.

“Satgas tersebut dibentuk oleh DPR dan berada dalam lingkup kewenangan DPR, khususnya terkait aspek anggaran. Karena itu kita tidak perlu melakukan intervensi terhadap fungsi tersebut. Yang terpenting adalah membaca kembali ketentuan undang-undang, karena DPD memiliki instrumen pengawasan konstitusional yang menjadi mandat utama lembaga,” ujarnya.

Sultan menekankan perlunya fungsi pengawasan DPD RI dijalankan secara lebih substantif.

“Selama ini fungsi pengawasan mungkin berjalan secara normatif, sebatas turun ke daerah dan kembali tanpa pendalaman yang memadai. Namun demikian, tidak boleh ada pihak yang mengintervensi anggota DPD dalam menjalankan tugas pengawasan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut penanganan bencana, Sultan menilai bahwa revisi undang-undang dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat kerangka penanganan dan pemulihan secara komprehensif.

Melalui Sidang Paripurna ini, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan perlunya perencanaan nasional yang lebih menyeluruh, berimbang, dan berbasis aspirasi daerah sebagai dasar konsolidasi kebijakan nasional ke depan.

“Keberhasilan pembangunan nasional harus berangkat dari pemetaan kebutuhan dan kepentingan daerah, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat lebih adaptif, inklusif, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat” ujarnya.

Sumber: https://okjakarta.com/2026/01/dpd-ri-gelar-sidang-paripurna-ke-6/